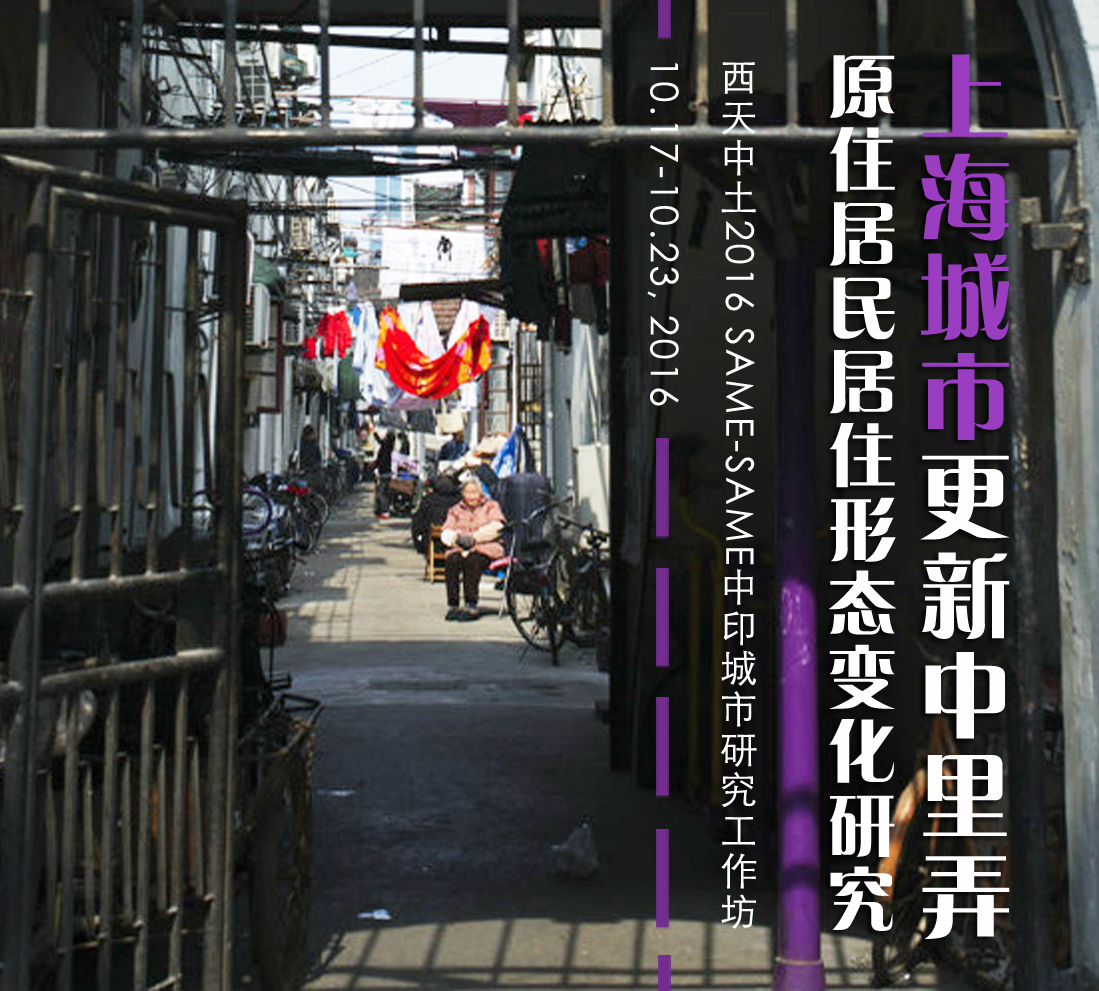

“Same-Same中印城市研究工作坊”自2011年起衔接孟买和上海年轻一代建筑和城市研究的师生,借孟买的目光重新集结起对上海的“再考察”。今年上海交大13名学生将同KRVIA建筑学院9位到访同学一起,考察上海城市更新中里弄原住居民居住形态的变化。这也是KRVIA同上海交大建筑学系的三年交流计划“上海拼贴”的第三年。

工作坊主持人:范文兵、Paul Aneerudha

主办:西天中土

参与学校:上海交通大学建筑学系,孟买KRVIA建筑学院

支持:亚际书院、梦周文教基金会

一,概述

上海里弄住宅是上海独有的、反映其自身中西文化交融特征的载体,是上海绝大多数普通居民曾经生活了上百年的场所。198年代末期以来,上海和中国其它城市一样,进入了一个城市快速更新、改造时期。大量里弄被拆,大批里弄居民搬迁,城市历史风貌特色受到严重破坏,人居状况发生重大改变。

经过近30年急风暴雨式的大规模、高速度改造,城市更新难度越来越大,矛盾越来越尖锐。特别是近10年来,随着上海房价飞速上涨,中心城区社会阶层隔离(segregation)现象越发严重,高阶层对低阶层的入侵(invasion)也愈演愈烈。

本课题试图从里弄居民角度入手,以实地调研为基础,借助建筑学、社会学、城市规划学、城市更新、城市设计等多方面学科知识,以居住形态学(Resident Modality)为主要理论工具,深入对比分析两类里弄原住居民(一类为已经迁出,一类为仍生活在中心城区留存里弄内),在城市更新中居住形态方面的历时变化,分析其优劣,寻找其原因,进而对目前的城市更新政策与具体设计策略,提出改进意见,并探索新的改造模式,因此,本课题具有非常重要的现实意义。

二,调研方法及分组

在本次调研中,我们分为两大组五小组开展我们的工作,一组(A1、A2、A3)调研对象为已经迁出的居民,另一组(B1、B2)调研仍生活在中心城区留存里弄内的原住居民,其中每小组调研1个地点。

(一)A类型

对于依旧居住在旧里弄的居民进行调研,相比于类型B,类型A被调研者生活并不像类型B被调研者那样有一个突然转变的点,而是慢慢体验到周围生活环境发生的变化和生活状态的改变,因此在调研类型二的过程中要充分考虑到被调研对象的这种特殊情况,并采用与类型B不同的分析对比方式。调研主要内容与B类型相似,但是调研方向略有不同:

1. 居民自建(含违建)的调查与分析

2. 物理空间与社群空间关系调查

(二)B类型

对于已迁出居民进行了调研。调研主要包括三个内容:

1) 显性的居住空间形态,如居住户型、社区规划、景观环境、配套设施、道路交通等因素;

2) 隐形的生活形态,如家庭、人际交往、社会关系、精神、文化、风俗习惯、生活方式、就业状况影像;

3) 对物质性要素的体验感受等。

三,调研地点简介

长江里

简介:这里当初由天主教会、房地产商建造。也包括自行搭建的棚户房。是苏北人来上海讨生活的聚集地。建国后为公房。2005年由于建造地铁4号线开始第一批拆迁。2012年底的拆迁,有的用于新建住宅和商业办公建筑。旧城区仅剩很小一部分至今未拆。

位置:杨树浦路300号(长江里)位于上海市虹口区,杨树浦路地铁站附近。

关键词:老年人户外活动特征

蒋家浜&申新村

简介:蒋家浜申新村地区自建立之初就是棚户区。为上世纪来沪谋生的苏北难民自行搭建。建国后为私房。这里的房屋布局十分杂乱,近年来加建现象严重,还有很多自行搭建的棚户房。目前房屋有的被政府出租,有的被居民翻建。多为砖混结构。

位置:上海市虹口区周家嘴路江浦路东南角

关键词:老年人户外活动特征&社区管理

新城1站大型社区

简介: 新城1站大型社区位于上海市郊区青浦,是安置市区及青浦本地动迁居民的大型住宅社区,总规划面积6.58平方公里。

位置:上海市青浦区赵巷镇

关键词:社区管理及社区归属感

新世纪花苑

新世纪花苑背靠浦东世博会会址旁边的耀华路上,分一期,二期,三期。最初一期是商业住宅,因为房子本身不受欢迎,据说只卖出了1/4,于是将剩下的部分房子作为卢湾区居民拆迁的安置房。

四,Workshop Schedule 工作坊日程表

西天中土执行团队

项目统筹:赵伊人

设计:王艺盟

摄影/摄像/剪辑:李亚峰